Marina Cvetaeva la ribelle e blasfema che sfida la morte e i morti Contraddice la vita e i viventi

La sua arte anarchica si esprime nella straordinaria libertà delle forme e dei procedimenti, sia nella profonda indifferenza verso il canone e il gusto

Il registro é la qualità della sua poesia, che non viene soltanto dalla sua statura di poeta, ma esattamente dalla comunanza di ricerca che laCvetaevaaveva con Boris Pasternak.

Pasternak si esprimeva facendo un bilancio della letteratura russa contemporanea, dove emerge questo monito: “Nella vita e nell’arte la Cvetaeva aspirò sempre, impetuosamente, avidamente, quasi rapacemente, alla finezza e alla perfezione: e, nell’inseguirle, si spinse molto in avanti, sorpassò tutti…Oltre al poco che ci è noto, essa ha scritto una quantità di cose che da noi sono ancora sconosciute: opere immense, tempestose….la loro pubblicazione segnerà un grande trionfo e una rivoluzione per la nostra poesia che, inaspettatamente, si arricchirà di un dono tardivo e straordinario. Penso che la massima rivalutazione e il massimo dei riconoscimenti attendano la Cvetaeva”.

Queste righe furono scritte da Pasternak nel 1956 in questo suo testo autobiografico e furono profetiche. Egli le teneva in serbo da tempo per l’occasione propizia che gli parve giunta col cosiddetto “disgelo” del fugace periodo seguito alla morte di Stalin. Si può affermare che la sua espressione poetica negli ultimi quindici anni, come nel ricordo del 1992, centenario della sua nascita, sia divenuta una moda letteraria: ne fa un fantoccio-idolo per le gazzette che tanto lei stessa disprezzava. Aveva senza meno conquistato i suoi lettori, anche quelli in patria che andavano dal consumatore di poesia al produttore di poesia. Quei lettori che per lei erano stati irraggiungibili a causa della condizione d’emigrata ed anche dagli ostracismi che vigevano in Urss contro ogni “diverso”, tanto più un poeta, un artista. Si può dire che dopo la metà degli anni 60 l’enorme e isolata lezione del Cvetaeva cominciò ad essere ascoltata ed in buona sostanza era finito il tempo della sua clandestinità: poeta al bando, esiliato, rifiutato, ignorato, perché politicamente inviso (in patria fra i “sovietici” e all’estero fra i “russi bianchi”), perché troppo nuovo, ostico letterariamente, diverso, futurista, avanguardista.

Così dopo le edizioni uscite in russo a Berlino e Parigi, nel 1961 è stato restituito finalmente al suo pubblico naturale dei russi un poeta che, per la storia del linguaggio della poesia russa, conta non di meno di quanto abbiano contato e contino, dopo Blok, Chlebnikov, Majakovskij, Pasternak, Mandel’stam e l’Achmatova, e perciò anche più di Chodasevic e di Zabolockij, ossia dei nomi più alti che la poesia russa del ‘900 ha dato a quella mondiale, e in quest’ultima il loro posto è tra i primi anche se soltanto in tempi recenti la critica internazionale pare essersene accorta. Marina Cvetaeva era assolutamente eccezionale, sorprendente, peculiare, essa viveva fuori dalla vita quotidiana e fuori della logica, in un mondo proprio, da lei creato….”Orgoglio polacco”, disprezzo per la mentalità borghese, il profitto, per la paura, per i vantaggi e scelta altezzosa della solitudine” (Sachovskaja)

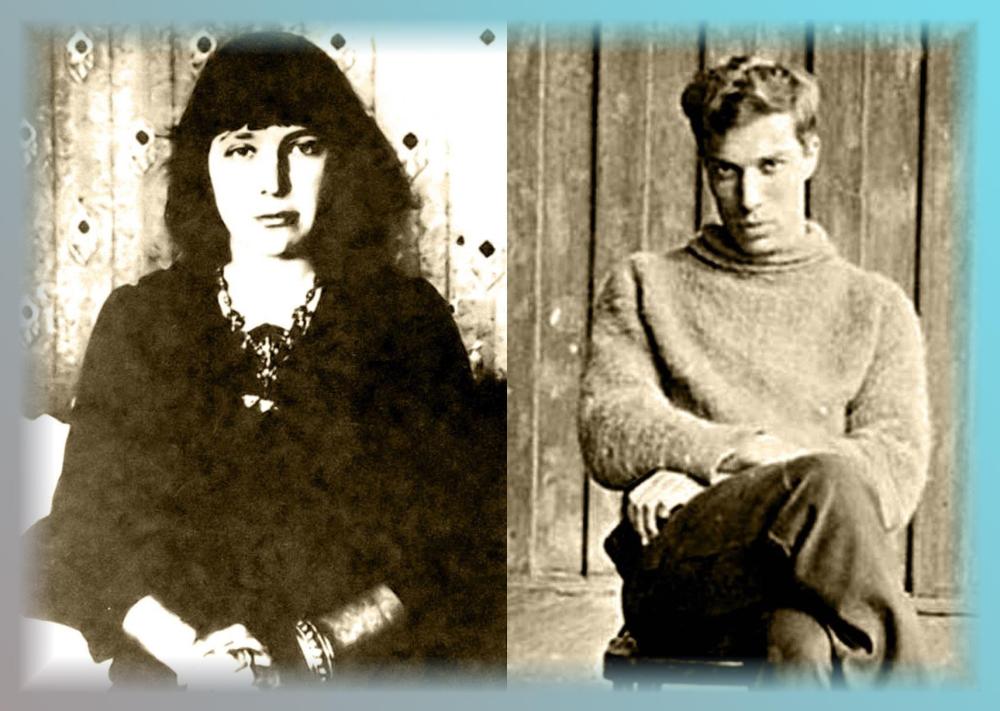

Marina Ivanovna Cvetaeva era nata a Mosca il 26 settembre 1892. La madre, musicista, fu determinante per lei, discendente da una famiglia tedesco-polacca, prima di morire prematuramente di tisi, con la sua personalità forte e dispotica, esercitò un grande influsso anche nel senso di disciplina di vita sulla precoce figlia. L’amore per la musica che riuscì a trasmetterle come bisogno quotidiano si estese alla concezione della poesia che Marina maturò. Musica, natura, poesia, vengono ereditate dalla madre come anche il Romanticismo e la Germania. Cominciò a scrivere fin da piccola sia in russo, in francese che in tedesco, avendo modo nella sua infanzia e adolescenza di nutrirsi di suggestioni che andavano dalla campagna russa dei dintorni di Mosca e di Kaluga fin ai lunghi soggiorni all’estero (Svizzera, Italia, Germania, Francia) e di studi intensi ma irregolari. Già nel 1910 aveva stampato le sue prime poesie, “Album serale” che non passò inosservato da intellettuali (Brjsuv, Gumilev fondatore della corrente acmeista) importanti come Volosin che era un suo ardente estimatore dedicandogli uno scritto di ricordi. Dunque tra i sedici e i diciotto anni, con le altre due raccolte liriche pubblicate nel 1912-13 (Lanterna magica e Da due libri) la Cvetaeva era già una figura in piena affermazione nella nuova poesia russa che in quegli anni aveva visto l’esordio Blok, Chlebnikov, Majakovskij, Pasternak, Mandel’stam, l’Achmatova, Chodasevic e di Zabolockij.

Diveniva nel 1912 la moglie di Sergej Efron, suo amico d’adolescenza e primo editore delle sue cose, ma rimaneva sostanzialmente isolata dal mondo delle lettere, fuori da gruppi e scuole che facevano la vita letteraria dell’epoca effervescente. Fino al 1921 non pubblicherà più nulla ma la sua personalità assumerà piena statura, portando il suo linguaggio ad una consapevolezza del suo temperamento inquieto, frenetico, volutamente anarchico, che sempre la spinge allo sbaraglio, di una vitalità pagana, ribelle e blasfema, che sfida la morte e i morti, che contraddice la vita e i viventi, che tende sempre andare contro corrente. Come diceva Ehrenburgh"l’anarchismo della sua arte si esprime sia nella straordinaria libertà e varietà delle forme e dei procedimenti, sia nella profonda sua indifferenza verso il canone e il gusto…”, la definiva la moscovita di talento "la irrimediabilmente dissoluta". Tutta la sua vita e tutta la sua poetica era proiettata a sfidare la consuetidine al perbenismo, alle forme accettate, un impresa protratta di rivolta e coraggio e spesso di oltraggio. La Cvetaeva nel 1922, di maggio, lasciava legalmente l'URSS con la figlia per riparare per due mesi a Berlino poi in agosto arrivando a Praga riunendosi dopo quattro anni di separazione con il marito. La permanenza a Praga, sarà uno dei periodi migliori della sua esistenza, ricchi di avvenimenti, di passioni creative e amorose ma soprattutto di speranza. Infatti scrisse molte delle sue cose più importanti: da "Dopo la Russia" a "L'accalappiatopi", "Il poema della montagna" e "Il poema della fine". Marina Cvetaeva ebbe molti amori nella sua vita e anche molto diversi per la loro natura: sentimentali, passionali, carnali, etero e omosessuali. V. Losskaja scrive: "Si può pensare che Cvetaeva avesse un approccio all'amore che non era femminile, nè maschile, ma in un certo senso "sovrasessuale", fondato sui suoi fortissimi potenziali vitali. C'è da premettere che l'ambiente moscovita frequentato dalla Cvetaeva, negli anni Venti, era abbastanza "libero" nei rapporti d'amore e d'amicizia. C'era la giovinezza, c'erano le privazioni e difficoltà, ma nello stesso tempo c'era la gioia di vivere, c'era l'ansia, propria di una giovane donna, d'una poetessa, di abbracciare tutto, di conoscere tutto". In realtà Marina era una dannata femmina uterina, isterica, frenetica, avida e stridula e spesso ipocrita, nonchè isopportabile per gli altri come a se stessa. Da questo vennero di conseguenza tante preminenze ma anche tanti danni. Qualsiasi lavoro che le veniva offerto, anche il più normale, come può avvenire o avviene ad ogni letterato, veniva considerato come una elemosina, un insulto, nell'incomprensione della sua eccezionalità. Permane nella Cvetaeva la costante dicotomia tra quello che lei sentiva di essere e di contare e quello che le concedavano la critica, la società e gli stessi lettori. Femmina ambiziosa, dal mondo voleva tutto, e subito, e non sempre glielo donavano, ma fu forte anche nel combattere per questo, benchè le sue lettere (oggi tradotte in tutto il mondo ed anche in Italia) ci rivelino un carattere in cui la presunzione di sè e la volontà di prevaricazione erano preminenti. Nella battaglia dell'avanguardia russa la Cvetaeva era totalmente immersa, specialmente di Pasternak, con il quale, si ritroverà affine, come anche Majakovskij nonostante avessero una visione della storia molto differente. Negli ambienti letterati e del pubblico la possiamo definire un incompresa e "sospetta" dell'emigrazione russa degli anni '30, sia per il "futurismo" della sua poesia, sia per la freddezza di fronte alla retorica della patria perduta e al culto delle sue tradizioni, sia anche per la polemica che fece contro l'ordine della società europea, tragicamente osteggiata, isolata e combattuta. L'Europa era in pieno sconvolgimento con l'Italia in pieno fascismo, in Germania il nazismo, in Spagna il franchismo, mentre in Francia erano contrapposte le due forze di sinistra e destra: come si poteva capire una strana poetessa profuga, che in Russia aveva negato la rivoluzione e in Occidente negava l'ordine costituito, non si imbarcava in nessuna posizione, non si schierava rifugiandosi nella poesia. La sua produzione fu incessante ed instancabile ed enorme, tutto un patrimonio ancora oggi in gran parte da verificare filologicamente, perchè in parte disperso e, negli originali, fino al 1975 gestito soltanto dalla figlia in modo del tutto personale, che dopo la morte sempre in quell'anno fu segretizzato dallo stato sovietico fino al 2000, che ne decretò una seconda morte per la Cvetaeva.

Nel 1924 scriveva proprio la Cvetaeva in una sua lettera: "Vorrei pubblicare il mio nuovo libro di versi (dopo due anni d'emigrazione) in Russia", nel 1933, ancora faceva questa confessione: "Nel 1922 sono partita per l'estero, ma i miei lettori sono rimasti in Russia, dove i miei versi non arrivano. In emigrazione dapprima mi hanno pubblicato (nello slancio del momento, senza pensarci); poi facendoci caso, mi hanno tolto dalla circolazione, avendo fiutato qualcosa di estraneo: di laggiù! Come dicessero: il contenuto pare nostro, ma la voce è la loro". Il "loro" è inteso come l'avanguardia letteraria che in massima parte agiva ancora , diciamo ancora per poco, nella russia sovietica, "il loro" come nemici. Rientrò anche nel 1939 e la seria studiosa V.Schweitzer, affermava che Stalin non l'avesse sentita nominare, tra l'altro non in qualità di scrittrice, ma di moglie d'un collaboratore dei servizi segreti sovietici, costretto a fuggire nell'URSS. Inoltre ricevette attraverso l'ambasciata sovietica un piccolo sussidio grazie al quale visse con il figlio a Parigi fino alla partenza. Il ritorno fu in realtà un inganno e una tragedia visto che fu arrestata la figlia Ariadna ed anche nell'ottobre ebbe la stessa sorte il marito, il quale scomparve per sempre. Marina sopravvisse attraverso l'aiuto di Pasternak e di singoli amici, che le procurarono asilo e lavori di traduzione. Cercò di praparare, benchè ferita da tutte queste tragedie familiari, una raccolta di liriche, la quale non videro mai la luce.

Le pesanti vicissitudini familiari coinvolsero anche il figlio Mur, che in ogni modo lei cercò di proteggere, sebbene egli la irridesse, la contestasse e la renderesse responsabile della sua incerta sorte nell'Urss, anche di lui come tanti altri non si seppe più nulla. La coerenza della Cvetaeva si legge in quanto dichiarò già prima di partire da Parigi alla volta di Mosca: "sappiate una cosa: che anche là io sarò con i perseguitati e non con i persecutori, con le vittime e non con i carnefici". Alcuni intellettuali dell'Unione degli scrittori, che decidevano della sorte dei colleghi, non la volevano in nessun luogo, sicchè parti insieme al figlio da Mosca per approdare ad Elabuga nell'allora Repubblica Tatara, dove s'impiccò il 31 agosto del 1941. Quattro giorni prima era andata per cercare di avere dei contatti con letterati di prestigio, difatti incontrò la figlia di Cukovskaja, che ne racconta in modo toccante, la volontà di Marina Cvetaeva di farla finita e annota che l'unica cosa che la tiene in questo mondo è il figlio, ma con speranze vane visto l'esito. Questo lei lo comprese che non era più necessaria, che poteva essere persino di ostacolo. La V.Schweitzer cita che le sue volontà di morte erano antecedenti, infatti la Cvetaeva scriveva: "Se là in Urss non potrò scrivere, mi ucciderò"..."quando sono salita sulla tolda della nave, ho compreso che tutto era finito". La consapevolezza era molto forte al punto che era un anno che stava prendendo le misure con la morte, doveva trovare il gancio per poterlo fare, scriveva:"Io non voglio - morire. Io voglio non esistere".

La sua è una produzione che cessa di esistere nel 1939, opera in parte pubblicata, in non esigua parte inedita, che mantiene un timbro molto alto, le cui cadute, quando vi sono, non derivano da dei compromessi, ma da soluzioni che per comodità ed eccessiva intransigenza, vanno a chiedere troppo a sè ed anche al lettore. La cosmogonia (Mito, dottrina, poema che forniscono un'interpretazione dell'origine e della formazione dell'universo), il suo temperamento, la sua facoltà di presa, la spingono all'epica, alla visione totale, non a caso ebbe l'audacia di affrontare l'impresa di tanti e così ampi e organici poemi, di cimentarsi anche nella tragedia in versi. Affermava: "Il verso è convincente solamente se è verificato da una formula matematica o musicale, il che è lo stesso." La creazione poetica ricorre al termine "formula". Infatti scriveva che le due cose più amate al mondo erano il canto e la formula.

Ossia l'elemento che in russo è "stichija che significa l'elemento naturale, dove ques'ultimo è "canto" sono sinonimi, ed erano la base e la fonte della creazione, il suo punto di partenza e il suo ambiente nutritivo. Il linguaggio-discordo poetico richiedeva un'evidente partecipazione attiva del fruitore, dove quest'ultimo non può essere solo spettatore del dramma, ma anche, attore. Infatti la Cvetaeva così definiva: " La lettura è prima di tutto con-creazione. Sei stanco della mia cosa, vuol dire che hai letto bene e - hai letto una cosa buona. La stanchezza del lettore non è una stanchezza che svuoti, ma creativa. Con-creativa. Fa onore al lettore e a me". "Formalmente - scrive Brodskij - la Cvetaeva è notevolmente più interessante di tutti i suoi contemporanei, comprendendo i futuristi, e la sua tecnica delle rime è più inventiva di quella di Pasternak. Continua Brodskij dicendo che la cosa che vale di più , è che i suoi conseguimenti tecnici non erano dettati da ricerche formali, ma costituiscono un naturale prodotto d'un discorso per il quale più importante d'ogni cosa è il suo oggetto". Tutto è al servizio del suo oggetto: genialità linguistica, passione, senso della musica, senso musicale della parola, sensibilità per l'espressione musical-popolare, fino al gioco con la parola, con la sillaba, col fonema e con il grafema, il glossema fino ai versi da calembour, per terminare ad un processo di poesia aperta. Il carattere sperimentale della sua poesia sta in tutta la ricerca, l'impostazione ed il rapporto con la storia, non pretendendo mai di presentarsi come tale, ma di offrirsi come una ipotesi di lavoro, come un testo in cui tutto sia materiale irrisolto. Al contrario, essa tende sempre ad un risultato, in cui il testo ha un senso organico, come anche la sperimentazione poeto-linguistica, non facendosi trascinare al non-senso, alla dissociazione dei significanti dai significati, alla negazione della comunicazione a tutti i livelli. Il lettore - si spera - avvertirà anche di trovarsi di fronte a una poesia che non tende mai a restringere, bensì ad allargare la propria visuale e a calarsi nel fondo, negli abissi; che i temi strettamente soggettivi apre e trasfigura in una visione totale del reale.

La Cvetaeva esigeva che: "Il libro dev'essere "eseguito" dal lettore come una sonata : i segni sono le note. Sta al lettore realizzare o deformare".

Ai miei versi scritti così presto,

che nemmeno sapevo d'esser poeta,

scaturiti come zampilli di fontana,

come scintille dai razzi.

Irrompenti come piccoli demoni

nel sacrario dove stanno sogno e incenso,

ai miei versi di giovinezza e di morte,

versi che nessuno ha mai letto!

Sparsi fra la polvere dei magazzini,

dove nessuno mai li prese nè li prenderà,

per i miei versi, come per i pregiati vini,

verrà pure il loro turno.

Koktebel, maggio 1913

- Bibliografia "Marina I. Cvetaeva" Poesie a cura di Pietro A.Zveteremich